La misericordia de Cristo en los sacramentos

“Omnipotente y sempiterno Dios, mira propicio nuestra enfermedad y, para protegernos, extiende la diestra de tu majestad.” Eso es lo que hemos rezado hoy en la oración colecta. Se lo hemos pedido al mismo Dios hecho hombre, quien, compadecido de aquel leproso que vino hasta Él y, postrado, le rogaba: "Señor, si quieres, puedes limpiarme". Extendiendo su mano, le tocó y dijo: "Quiero, queda limpio".

¿Cuántas veces hemos experimentado en nuestra vida que Jesús ha extendido la mano, sin sentir repugnancia por nuestra miseria? Y no sólo nos ha tocado, sino que nos ha acariciado con ternura infinita y nos ha curado. Nos ha curado de la lepra del pecado, nos ha liberado de la parálisis de los bloqueos interiores que nos impiden caminar con alegría en su divino servicio y que, muchas veces, nos tienen paralizados como al siervo del centurión.

En otras ocasiones, quizá no hemos tenido la confianza de aquel leproso, sino que nos hemos querido conducir con la excesiva delicadeza del centurión, diciendo: "Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme". Sin embargo, lo que Jesús desea es entrar en nuestra casa, que le abramos las puertas de par en par con ilimitada confianza, para llegar a esos rincones de nuestro corazón donde ni siquiera nosotros mismos somos capaces de penetrar. Jesús quiere llenarlo todo con su luz, inundarlo con su paz, transformarlo con su gracia y tocarnos desde dentro.

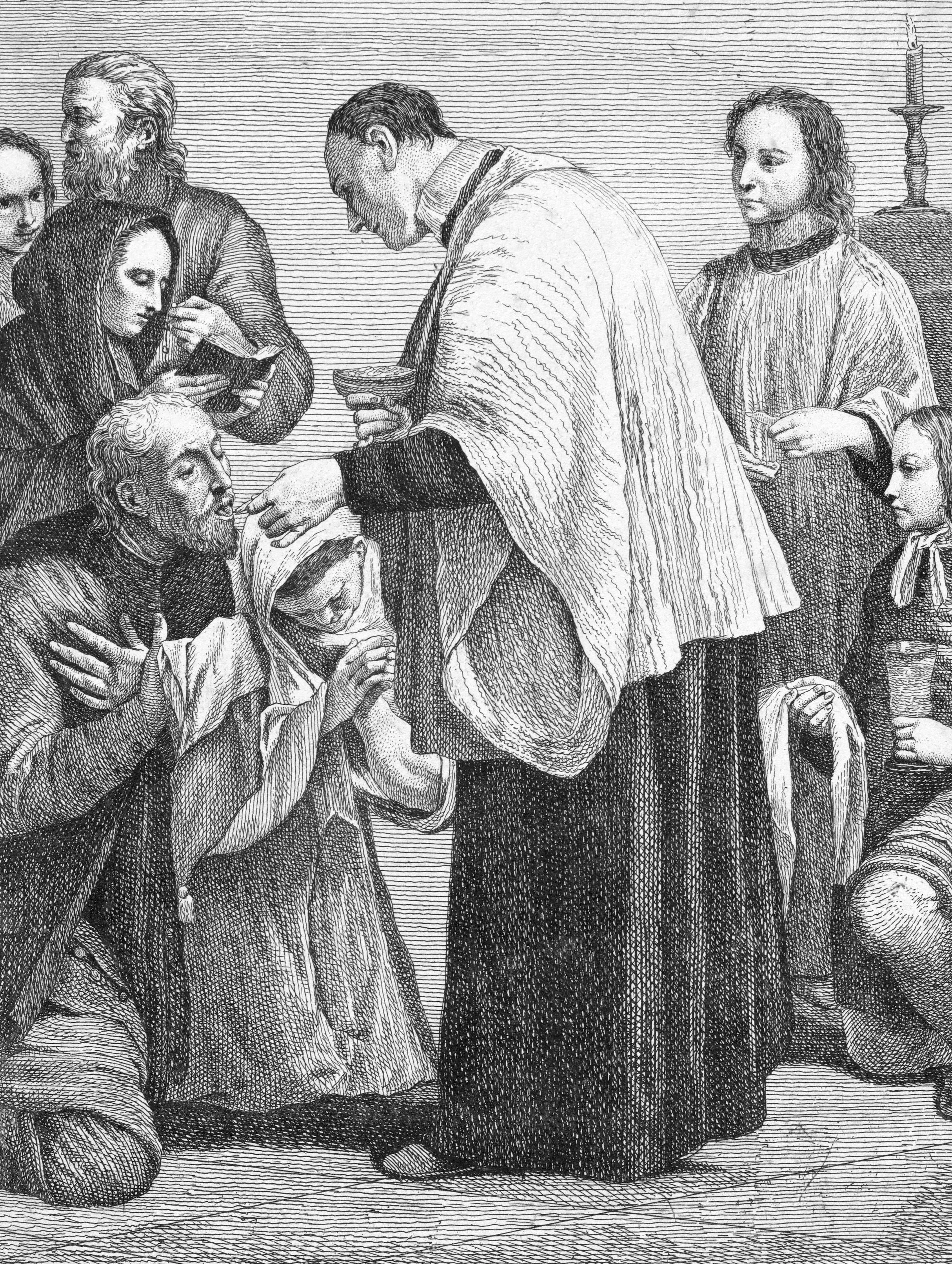

¿Cómo nos toca Jesús? Extendiendo la mano de su humilde majestad. Nos toca en la oración, cuando leemos su Palabra, cuando nos habla a través de una persona por la que Él se manifiesta, cuando recibimos un buen ejemplo o cuando alguna circunstancia especial llega a nuestro corazón. Pero nos toca de una manera especial, directa y personal, a través de sus sacramentos. Sobre todo, en la penitencia. Cuando, postrados ante el confesor, como el leproso se postró ante Él, Jesús nos dice, a través de su sacerdote: "Quiero, queda limpio".

Y nos toca aún más: nos abraza. En un abrazo tan íntimo que no es nosotros quienes le asimilamos a Él, aunque lo consumimos en el alimento eucarístico, sino que es Él quien nos asume en su Cuerpo cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión. Por eso repetimos varias veces, primero el sacerdote —tres veces, como un susurro enamorado, poniendo sus labios cerca de la hostia recién consagrada—, y luego el pueblo, golpeándose el pecho antes de acercarse al convite divino, diciendo con humildad: "Señor, yo no soy digno". Pero Jesús, sonriendo, nos responde: "Sin embargo, entraré; entraré en tu casa".

Ningún otro contacto con Jesús enriquece tanto el alma con los tesoros de la vida eterna como el contacto eucarístico. ¿Por qué es tan eficaz? Porque no contiene sólo la gracia —que ya sería mucho—, sino al mismo Autor de esa gracia. En la Eucaristía está Cristo real y verdaderamente presente. Por eso es el más excelso de los sacramentos. Aunque no es el más necesario —este es el Bautismo—, sí es el más alto, y por eso lo llamamos el Sacramento Augusto.

La Eucaristía contiene real y verdaderamente a Cristo y, además, todos los méritos de su pasión y muerte en la cruz. Nos los distribuye renovados cada vez que recibimos el sacramento, entregándonos el mismo Cuerpo que fue traspasado en el Calvario y la misma Sangre que se derramó por nosotros. De ahí su efecto especialísimo: la entrada al reino de los cielos.

La recepción de la Eucaristía perdona las faltas leves —aunque no las graves, que requieren el sacramento de la Penitencia—, pues trae consigo una gracia que repara las pérdidas y desgastes de la vida cotidiana. Además, vigoriza nuestra caridad, que, aunque no esté muerta por el pecado grave, a veces se encuentra enfriada, lánguida, debilitada.

La Eucaristía, además de perdonar pecados veniales y remitir parte de la pena temporal debida a nuestras culpas ya perdonadas, nos preserva de cometer nuevos pecados. Este es su efecto más admirable e inmediato, pues, siendo un alimento espiritual, purifica nuestro ser y lo fortalece para la lucha contra aquello que amenaza la vida cristiana. Al ser recuerdo y renovación de la Pasión del Señor, la Eucaristía pone en fuga al demonio, a quien Cristo venció en la cruz. Siendo renovación incruenta del sacrificio del Calvario, nos permite considerar nuestra necesidad de ser como el leproso del Evangelio, conscientes de que todos necesitamos que Jesús nos toque y transforme.

Jesús nos toca continuamente a través de innumerables gracias actuales, como si fueran besos que da a nuestra alma. Pero quiere tomarnos con un abrazo aún más misericordioso en el sacramento de la penitencia frecuente y contritamente recibida. Sintámonos también como aquel centurión que rogaba la curación de su siervo y digámosle a Jesús, tanto en la Santa Misa como fuera de ella: "Señor, no soy digno de que entres en mi casa". Y dejemos que Él, mirándonos con amor, nos diga: "Pero yo sí quiero entrar; quiero abrazarte con mi contacto eucarístico".

Encomendémonos a la intercesión de Santa María, refugio de pecadores. Ella es el horno bendito y purísimo donde se coció el Pan de Vida. En su seno inmaculado se gestó el Corazón de Jesús, ese Corazón que palpita por nosotros en la Eucaristía y que desea seguir amándonos. No resistamos al amor de Jesús. Dejémonos curar y amar por Él. Y así, unidos en la liturgia de este día, supliquemos al Señor: a nosotros, enfermos y pecadores, míranos con amor, usa de tu misericordia y extiende sobre cada uno de nosotros la diestra de tu amorosa majestad.

— Adaptado del sermón del Padre Carlos Barba en el III domingo después de la Epifanía del Señor, 26 de enero de 2025.